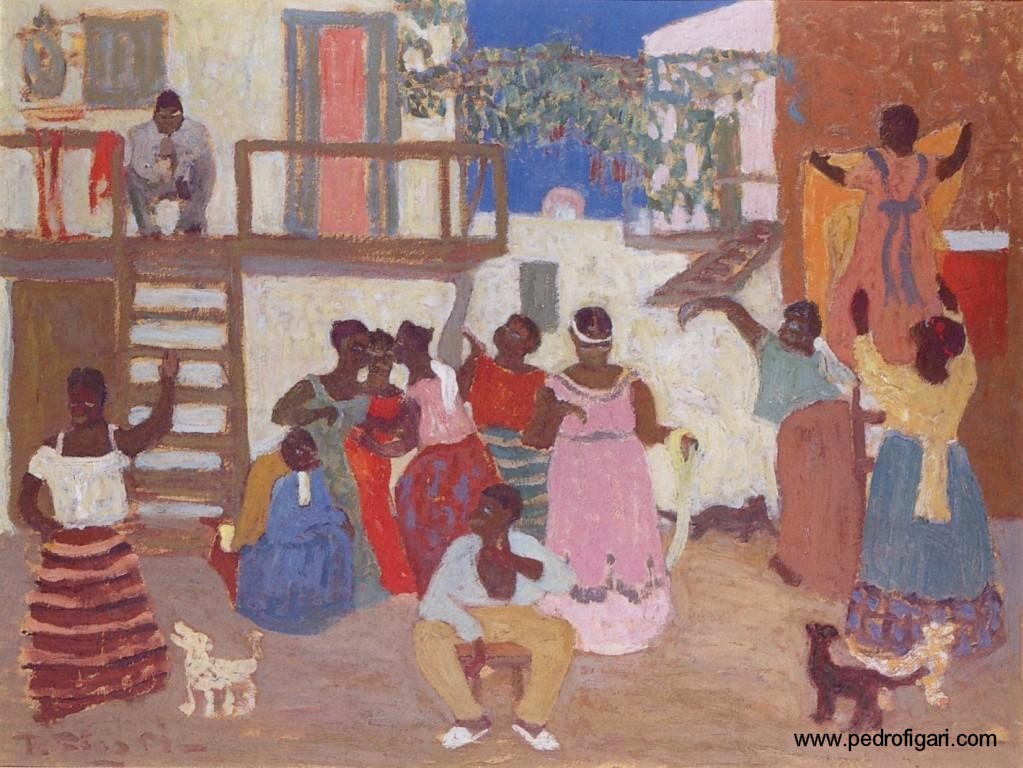

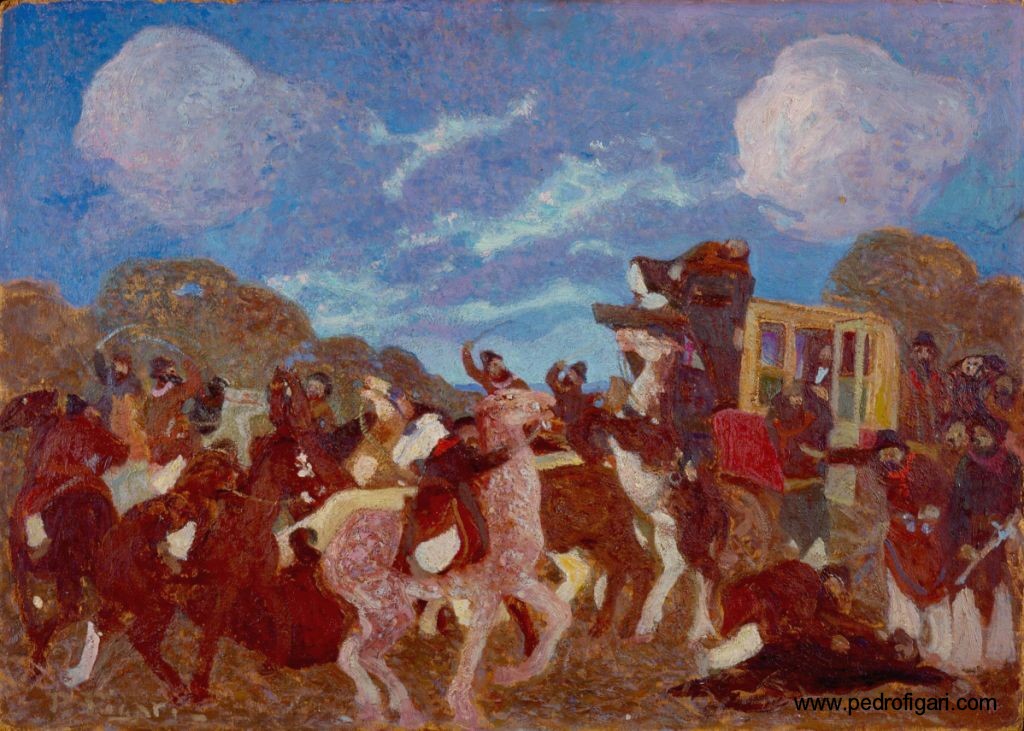

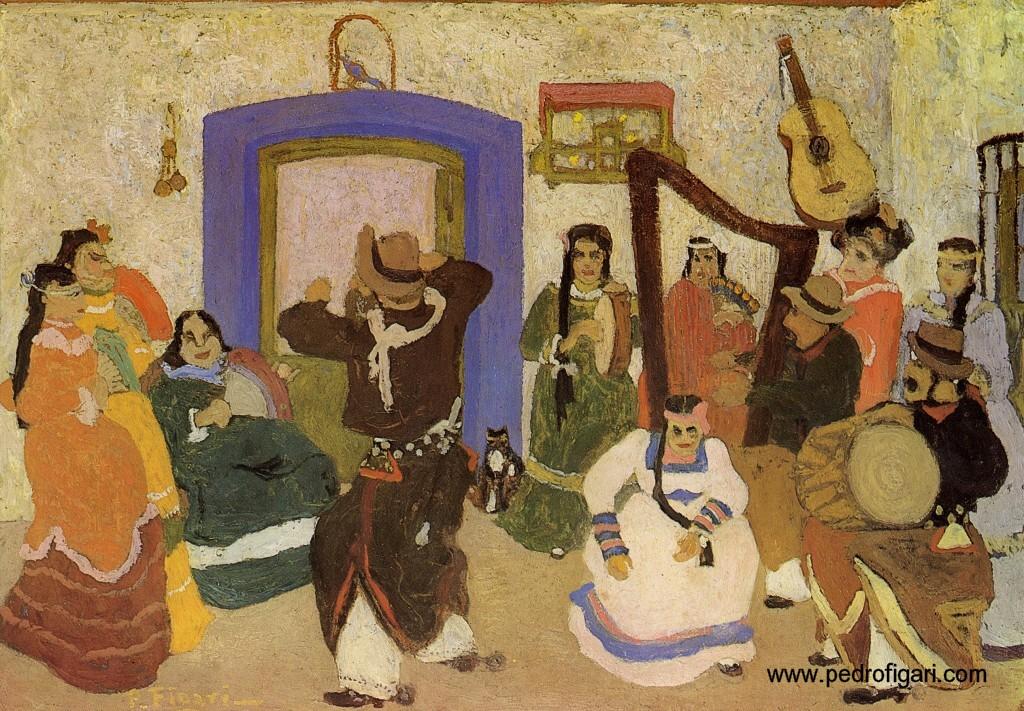

Como todos los escritos de Marechal en cualquiera de sus géneros, el siguiente extracto que compartimos con ustedes abunda en símbolos y conceptos. La metáfora de la Patria como víbora es uno de ellos. En esta oportunidad, ilustramos con pinturas del maestro uruguayo Pedro Figari. No porque Marechal necesite ilustración (él pinta con las palabras) sino en un intento de asociar lo aparentemente disociado, de integrar lo artificialmente desintegrado. ¡Qué lo disfruten compatriotas!

El orden cronológico de las Dos Batallas, que voy siguiendo estrictamente ha obligado a incluir en esta segunda rapsodia los eventos que presencié yo mismo en la asamblea extraordinaria del club "Provincias Unidas" ubicado en Flores. Ocurrió al día siguiente de nuestro viaje sentimental por Saavedra, del que Megafón había vuelto con las manos vacías y yo roñoso de cadáveres poéticos.

El

mismo Autodidacta detrás de

sus fines, había pedido la convocación de aquel mitin o asamblea

en

su carácter de fundador y presidente honorario del club. Y

le fue concedida en atención a tres circunstancias favorables: el

día requerido

era un sábado, el conjunto folklórico musical de la institución

estaba sin compromisos; y la vieja Zoila, genio telúrico de las

empanadas,

tendría su franco semanal en el lavadero mecánico donde se ganaba

el pucherete.

Pedro Figari, "Criollos", Óleo sobre cartón 35 x 50

La fundación del club, en el año 1948, había tenido como fin el agrupamiento de los hombres y mujeres provincianos que se trasladaban a Buenos Aires atraídos por su desarrollo industrial. Como "notable" del barrio, Megafón había intervenido en el delineamiento de los estatutos que otorgaban al club, prima facie, la naturaleza de una mutualidad de socorros. Pero al Autodidacto, que ya tenía sus bemoles, esperaba otros frutos de la nueva institución: era evidente que los "cabecitas negras", en sus migraciones a la ciudad estaban desertando los verdores de la égloga por el gris abstracto de las máquinas fabriles; y corrían el riesgo de perder algunos valores que Megafón consideraba inalienables en el ser nacional, según una "economía patriótica" de su intelección que aplicaría él a sus batallas en los términos más rigurosos. Justo es decir que el club "Provincias Unidas", fiel a tales inquietudes, logro abundantemente la preservación de aquellas frescuras autóctonas, hasta el punto de que algunas noches el zapateo de los malambos y el vocerío de las chacareras dio a los habitantes de Flores la sensación muy viva de que se hallaban en un carnaval de Jujuy o en una "trinchera" de Santiago del Estero. El club se había instalado en un antiguo caserón de Flores con sus dos patios de baldosas y su huerta en el fondo. Las actividades públicas tenían su escena en el primer patio, donde un gran toldo verde aseguraba el curso regular de las asambleas o de los bailes contra los rigores del tiempo. Más íntimo, el segundo patio, al que daban la cocina y el "museo" del club, se adornaba con un horno rústico y una gran parrilla destinados a las bucólicas regionales: el "museo" atesoraba lazos y boleadoras, mates y estribos, ponchos y alfarerías donados por entusiastas contribuyentes. En cuanto a la huerta del fondo, se componía de algunos durazneros e higueras a cuyo amparo, en ciertos festivales nocturnos, parejas encendidas concretaron idilios cuya raíz folklórica se nutría en la quebrada de Humahuaca. Sin embargo, aquellas euforias tuvieron un menguante en 1955, no bien la contrarrevolución llamada "libertadora" embarcó a los cabecitas negras en otros cuidados. Y fue por aquel entonces y en aquel ambiente social cuando Megafón expuso en asamblea su descubrimiento de una Patria en forma de víbora.

Pedro Figari "Baile criollo en la meseta" Óleo sobre cartón 50 x 70

—Abuelita

—le dije—, hay aquí un olor de sebo que voltea. —De

grasa, hijo, y no de sebo —me corrigió la vieja, cuyas narices

venteaban

con delicia las frutas de su olla—. Peor es el tufo a mugre del

lavadero.

Estudié

las arquitecturas de empanadas que Zoila iba levantando en

fuentes de latón. Y canté para regalo de sus oídos, en una

reminiscencia

pampeana:

De

las aves que vuelan,

me

gusta el chancho;

de

las flores del campo,

las

empanadas.

Pedro Figari "El gato", Óleo sobre cartón, 62 x 82

—Padre,

¿no será el folklore un batracio anacrónico de color aceituna?

—Hijo

mío —le respondió el calvo—, desconfía de los hombres que usan

guitarras con fines demagógicos. La guitarra patea si le tocan la

verija sensible.

—No

he de olvidarlo, padre —asintió el melenudo en tono reverente.

Sin

decir más, uno y otro se dirigieron al primer patio. Y hube de

seguirlos,

no sin preguntarme qué harían en el club y en aquella tarde

señalada

esos dos feos hijos de la incoherencia. En el primer patio, subido

a la tarima de los músicos, ya estaba Megafón ante una cuarentena

de hombres y mujeres terrosos allí reunidos como por una fatalidad

que no

discernían ellos en su frescura: la empanada y el vino de una

segunda vuelta general habían dejado chispas en sus ojos y

grasitudes en sus dedos.

Me ubiqué junto a Megafón, y vi que a su frente y derecha los tres

estudiantes

aguardaban ya con entrecejos críticos, y que a su izquierda y

frente hacían lo propio los dos fantoches que yo había sorprendido

en el

museo del club.

—Oiga

—le susurré a Megafón—, ¿quiénes podrían ser esos dos

mamarrachos?

—El

dúo Barrantes y Barroso —me respondió el Oscuro.

— ¿Qué

hacen en la asamblea?

—Son

dos "agentes de provocación".

— ¿Quién

los manda?

—Los

traje yo mismo.

— ¡Tenga

cuidado! —le advertí—. No hay en ellos una sola molécula

de cordura.

— ¿Y

quién les pedirá cordura? —rezongó el Autodidacto.

Se

oyó al fondo una voz de tonada santiagueña:

—Si

alguien tiene que hablar —dijo—, ¡que hable! Y si no, ¡qué

vengan

los músicos! Tenemos frías las tabas.

Murmullos

y risas festejaron esa conminación a la oratoria o al bailongo.

Y Megafón, al advertirlo, alzó una diestra imperativa en reclamo de

silencio.

Pedro Figari "El escondido" Óleo sobre cartón 76 x 107

—Amigos

—empezó a decir—, o más bien compatriotas.

— ¡El

Jefe nos llamaba "compañeros"! —rezongó a la derecha

una tonada

correntina.

—Si

los llamé "compatriotas"—adujo Megafón— es porque la

idea de

Patria será el fundamento de mi tesis. Les enseñaron que la patria

era sólo

una geografía en abstracción, o algo así como un escenario de la

nada.

¿Y qué otra cosa podría ser un escenario teatral si no tiene

comedia ni

actores que la representen? La verdad pura es que nos movemos en un

escenario, que ustedes y yo somos los actores y que la comedia

representada

es el destino de nuestra nación. ¡Compatriotas, yo les hablaré de

un

animal viviente, de una patria en forma de víbora!

El

dúo Barrantes y Barroso cambió una mirada turbia entre su aspecto

calvo y su aspecto melenudo.

—Padre

—le dijo Barroso a su otra mitad—, ¿la patria de San Martín

no

merecería tener una bestia más decorosa que la representara?

-—

¿Cuál, hijo mío? —inquirió Barrantes.

-—Un

bruto de mayor alzada, por ejemplo el unicornio.

—Ahí

está el riesgo de acudir a las metáforas zoológicas —lo

aleccionó Barrantes—. Hijo, deberás abstenerte de la fauna:

muerde o no según

el viento que sopla en la llanura.

—Sí,

papá —dijo Barroso en su acatamiento.

Tras

haber escuchado al dúo con la benignidad que sólo se mama con

las ubres de la experiencia, el Oscuro de Flores explicó:

—Si

acudí a la víbora fue por tres razones convincentes. Primera: la

víbora es un animal del "suceder", como lo demuestra la

del Paraíso; y la patria o es una serpiente del suceder o es una

mula siestera.

— ¡Por

ahí cantaba Garay! —aprobó la voz anónima de alguien que sin

duda

entendía.

—Mi

segunda razón —prosiguió el Autodidacto—se basa en el hecho

de que la víbora tiene un habitat

muy extendido

en nuestro territorio, desde

la yarará de Corrientes hasta la cascabel de Santiago y la anaconda

de Misiones.

¡Faltan

las

de coral y de la cruz! —lloriqueó al fondo una tonada

quichua.

—Sin

embargo —añadió el Oscuro—, mi tercera razón es la que

importa. La víbora cambia de peladura: ¡se lo exige la ley

biológica de su crecimiento!

Estudió

a los asambleístas, para ver si columbraban ya el hilo de su tesis.

Pero halló las caras vacías como papeles en blanco.

—Tata

—se lamentó Barroso—, el orador nos ha demostrado sabiamente

que somos un país de víboras. Lo que no entiendo bien es el

intríngulis

de la peladura.

—Cachorro

—le dijo Barrantes—, la víbora y la papa son dos tubérculos

muy duros de pelar. ¡Júntate con los buenos!

—Así

lo haré, padre.

Como

asistente imparcial, entendí yo que al Oscuro se le iba la mano

en el simbolismo. Y el dúo, que actuaba como un radar, me lo

confirmó

de inmediato.

— ¡Padre

—sollozó un Barroso confundido—, si la última empanada

que comí no ha enturbiado mi razón, entiendo que la Cosmética es

un arte sin dignidad! Ya intentó inscribir a Matusalén en un jardín

de infantes.

— ¡Que

lo diga tu mujer! —asintió el calvo paternalmente.

— ¡Y

la tuya! —le agradeció Barroso.

En

este punto un conato de motín se insinuaba en la asamblea:

— ¡No

entendemos un pito!

— ¡Si

tiene algo que decir, que lo diga sin vueltas!

— ¡El

jefe nos hablaba derecho!

Y

aquí uno de los estudiantes, en cuyo rostro se pintaba el amarillo

inquieto

de la sociología, se dirigió al Autodidacto y le dijo:

—Señor,

no estamos en este mitin para escuchar un galimatías de

serpientes

ni los chistes de un bufón calvo y un bufón melenudo. ¡Señor

las

papas queman en la República!

Se

oyeron aplausos. Y el rostro del estudiante, al recibir aquel

imprevisto

calor de las masas, trocó su amarillez intelectual por cierto rojo

de combate. Pero Megafón sonreía, héroe curtido en cien mesas

redondas.

—En

primer lugar —aclaró—, el estudiante confunde un símbolo con un

galimatías. En segundo lugar, el dúo Barrantes y Barroso, aquí

presente,

no está integrado por dos bufones, sino por dos almas cuya

universalidad

ha devuelto al caos feliz de las ideas. En tercer lugar, las papas

queman en la República: si bien lo miran, las papas no existen aquí

de

ningún modo, ya que los infames acaparadores las han sustraído de

la

canasta familiar.

El

de Megafón era sin duda un golpe bajo. Y la canasta familiar, aunque

traída de los pelos, volcó a su favor el talante de la asamblea:

— ¡Muy

bien dicho!

— ¡Ahí

te quería, escopeta!

— ¡Igual

nos hablaba el Jefe!

La

pasión se traducía en un tumulto de voces elogiosas y un erguirse

de cabezas exaltadas; en el sector izquierdo se insinuó la primera

estrofa

de "Los Muchachos Peronistas". Quedaban al frente un

estudiante desvalido

y un Megafón con su victoria.

— ¡Padre

mío —se quejó entonces Barroso—, la masa me asusta en su

inconstante bailoteo!

—Pichón

—le dijo Barrantes—, una cosa es levantar la masa con levaduras

y otra cortar los tallarines. ¡Huye de la política, muchacho!

— ¿Qué

laya de insecto es la política?

—La

política es como el libro teórico de un cocinero literario: sólo

da recetas en perejil mayor.

— ¡Padre!

¿No estarás rayando en lo sublime? —admiró Barroso devotamente.

Pero

Megafón, que no se dormía en los laureles, insistió con sus

famosas

peladuras:

—Compañeros

—dijo—, si el cascarón ya denunciado es la causa

de todos nuestros males, ¿no habrá llegado la hora de ayudar a la

víbora?

Pedro Figari "Rosas y Quiroga" Òleo sobre cartón, 50 x 70

Pedro Figari "Rosas y Quiroga" Òleo sobre cartón, 50 x 70

—A

que largue su vieja piel.

—Denle

un buen palo en el lomo —aconsejó la tonada quichua—, y

el animalito dejará en tierra su pelecho de ayer y se irá

viboreando con las

escamas nuevas que le relucen.

Al

oír aquellas palabras, el Autodidacto sintió que lo invadía una

frescura

elemental.

—El

camarada santiagueño ha dado en la tecla —dijo—. Y si él tenía

su palo en Atamisqui, yo tendré aquí mis Dos Batallas.

— ¿Cómo

dos batallas? —inquirió el estudiante recién humillado.

—Una

terrestre y otra celeste —le aclaró Megafón.

Y

aquí Barroso no disimuló su escándalo:

— ¿Dos

batallas para un fácil tratamiento de la piel?

—rezongó entre

dientes.

—Hijito

—sentenció Barrantes—, la riqueza de medios ha obnubilado

siempre a la burguesía. ¡Oye, pichón!

—Estoy

oyendo.

—Respetarás

a los ancianos.

El

estudiante vencido se reponía de su derrota:

— ¿Dónde

se librarán esas batallas? —preguntó.

—En

Buenos Aires, naturalmente —le dijo el Oscuro.

— ¿Cómo

"naturalmente"?

—En

Buenos Aires están, como agentes activos, los defensores de la

vieja peladura. Y aquí les daremos batalla.

|

| Pedro Figari "Asesinato de Quiroga" Óleo sobre cartón 50 x 70 |

— ¡Otra

vez la cabeza de Goliath! —protestó, y su acento cordobés puso

en el aire una música nueva.

— ¿Se

refiere usted a la metáfora cabezona de don Ezequiel? —le preguntó

el Autodidacto.

— ¡A

ella me refiero! —exclamó el estudiante segundo—. Esta ciudad

es una cabeza monstruosa que se come a todo el país. ¡La cabeza de

Goliath!

¿Y el cuerpo de Goliath qué pito está tocando?

Era

evidente que la réplica del cordobés había hecho impacto en el

club.

— ¡Gran

Dios! —exclamó Barroso extasiado—. ¿No es un hijo de Córdoba

el que habla?

—Todo

buen cordobés —elogió Barrantes— es hijo natural de la

Elocuencia

dejada encinta por el Derecho Romano. ¡Cachorro, descúbrete

ante los tribunos!

Pero

voces descontentas estallaron otra vez: —

¡No entendemo ni jota!

— ¿Quién

es Goliath, un figurón de la oligarquía? —

¡Que se vaya Goliath, y que se lleve su cabeza de cornudo! — ¡Han

asesinado al federalismo! —tronó el cordobés—. ¡Esta ciudad

destruye!

Sereno

ante la tempestad, Megafón levantó su mano como si en ella tuviese

una batuta. Y dirigiéndose al de Córdoba, le dijo estas palabras en

las que la sensatez y la melancolía se daban un abrazo:

—Buenos

Aires destruye, pero sabe reconstruir lo que ha destruido.

¡Hablan de los porteños! ¿Dónde hallar un porteño en Buenos

Aires?

Tal vez en alguna botica de arrabal, o en la letra de un tango muerto

ya como las bocas antiguas que lo cantaban. Señor, haga usted un

censo

de Buenos Aires, y verá que los porteños estamos en minoría. —

¡No es verdad! —gritó el de Córdoba.

Pedro Figari "Cabaret" Óleo sobre cartón, 70 x 100

—Es

y no es verdad —intervino aquí el tercer estudiante—. Lo que

pasa

es que al orador se le fue la mano en la estadística.

— ¿Y

qué importan los hechos numerales? —dijo Megafón—. Lo esencial

es que las provincias llegaron, llegan y llegarán a Buenos Aires

como

a su centro necesario.

— ¿Necesario?

—rezongó el cordobés.

El

Oscuro lo miró de frente. Y luego dijo en un tono iniciático de

mala

espina:

—Don

Ezequiel intentó abatir la cabeza de Goliath. Y no lo consiguió,

¿saben por qué? Porque le faltaba la honda bíblica del muchacho

David.

Yo voy a defender el testuz del monstruo, sosteniendo esta verdad

que puede o no ser agresiva: mal que nos pese, Buenos Aires es por

ahora

y no sé hasta cuándo el único centro de universalización que

tiene

la República.

— ¿Universalización

de qué? —le preguntó el estudiante humillado.

—De

las esencias nacionales —afirmó el Oscuro—. En este centro, y

desde aquí, la nación se viene mirando en unidad, se universaliza y

t

rasciende.

Ante

doctrina tan abstracta, la asamblea entró en un silencio de no fácil

pronóstico: fruncían el ceño los estudiantes; las caras morenas de

los

asambleístas

no

revelaban emoción alguna, como si las desdibujase una

misma

incomprensión o un mismo aburrimiento. Hasta que Barroso,

tras digerir la enseñanza, rompió el encanto general:

—Padre

—confesó—, ese tribuno me ha ganado a su causa. ¿Dónde

podré hallar un water

closet?

—Hijo

—le contestó Barrantes aún ensimismado—, según la

geopolítica, un water

doset normal

debe hallarse en el fondo y a la derecha. ¿Para

qué necesitas un water

closet?

—Voy

a universalizar mis esencias —le confesó Barroso ya de pie.

— ¡Adiós,

cachorro! —lo despidió Barrantes no sin tenderle una piadosa

mano de bendición—. ¡Y cruza las calles por las esquinas!

El

mutis de Barroso pareció desatar el nudo harto endeble que venía

reteniendo a los integrantes de la asamblea. Rostros indecisos ya se

miraban

entre sí o se volvían hacia el segundo patio como si aguardasen

una señal; y algunos asistentes, en su audacia, se pusieron de pie

como

en un desafío.

— ¡No

se levanten! —les gritó el Autodidacto asistido ahora por el

tesorero

del club.

— ¡Por

favor, siéntense! —rogó el tesorero a los que ya desertaban la

platea.

Y quizás habrían logrado su objetivo si en

aquel instante, sobre la tarima

de los músicos, no se hubiera manifestado el ejecutante del arpa guaraní, el cual, al hacer correr sus

dedos en el cordaje, produjo un escalofrío de notas que recorrió las vértebras

de los asistentes. Al arpa no tardó en unirse un violinista del norte que rascó briosamente las

cuerdas en un chámame litoraleño. Varones y hembras, a ese conjuro, recogieron

las sillas plegables y las amontonaron contra las paredes, a fin de allanar el

campo a los bailarines que ya se juntaban en parejas. Desde el segundo patio, mujeres frutales

irrumpieron de súbito con fuentes de empanadas y artillería de vinos. Y detrás, presentes y ausentes a

la vez, descubrí

entonces a Barrantes y a Barroso que mordían sus empanadas como dos huérfanos,

y a la vieja Zoila que, con sus puños en las caderas, observaba y reía, madre

vetusta de los festivales.

Pedro Figari, "Decoración (Preparando el candombe) Óleo sobre cartón 60 x 80

Pedro Figari, "Naranjas y Azahares", Óleo sobre cartón 100 x 70

Texto extraído de: Marechal, Leopoldo (2008) Megafón o la Guerra. Buenos Aires, Seix Barral

Imágenes de pinturas de Figari extraídas de: www.pedrofigari.com

Imagen de Leopoldo Marechal extraída de: esabierto.blogspot.com.ar

Texto extraído de: Marechal, Leopoldo (2008) Megafón o la Guerra. Buenos Aires, Seix Barral

Imágenes de pinturas de Figari extraídas de: www.pedrofigari.com

Imagen de Leopoldo Marechal extraída de: esabierto.blogspot.com.ar

)%2044cc%20w.jpg)